作家顧艷以美國“唐人街”這個集中體現了“中國文化元素”的華人聚居地為著眼點,通過對主人公米婭和她的父母、鄰里、同學、老師、情人、同事、領導等多種關系的書寫,探尋新一代美國華裔女性的成長與自我救贖。她們曾有的理想、愿景和奮斗,以及難免的幼稚、失落與局限,更重要的是她們跌倒后的反思、警醒與認知,呈現了移民二代女性在兩種文化的邊緣所產生的一種新的精神、文化風貌和價值追求。復旦大學教授陳思和評價說:“顧艷以獨特的視角聚焦女性、救贖、真愛等話題,闡釋了中西文化的相同和不同;給海外華語文學提供了新的探索意義。”

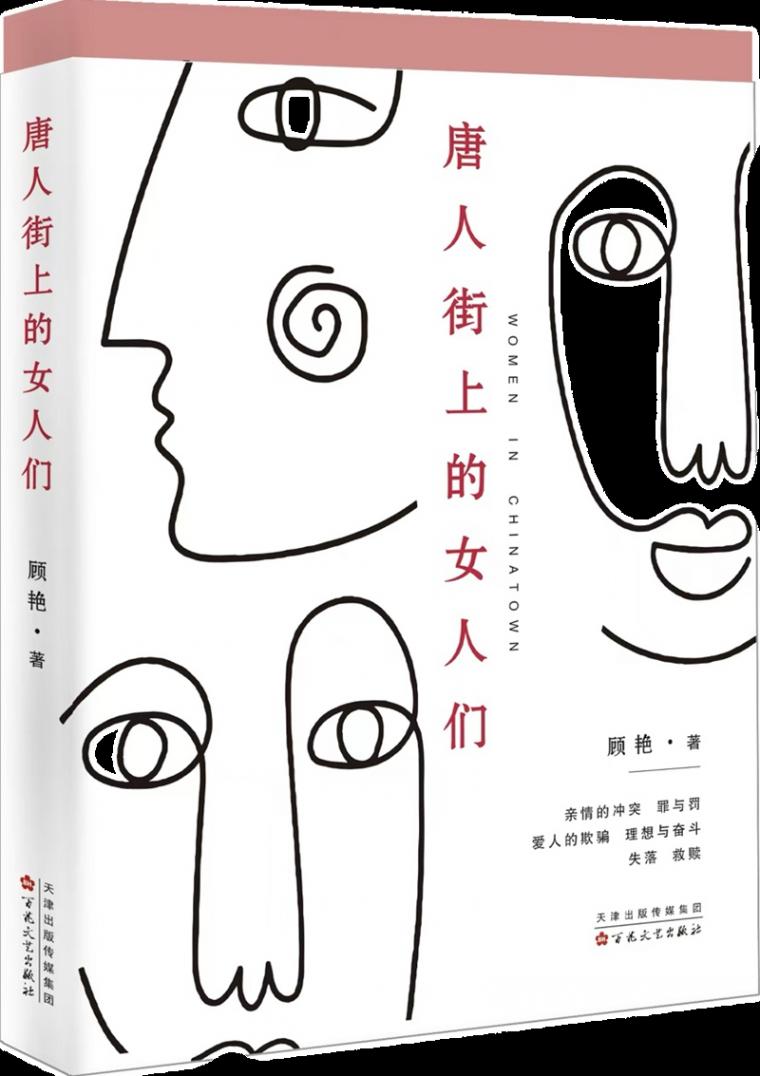

《唐人街上的女人們》,顧 艷 著,百花文藝出版社2025年1月版

>>創作談:

他鄉中的故鄉

顧 艷

20世紀90年代中期,我到美國加州大學伯克利分校做訪問學者時,去過好幾次舊金山唐人街,它就像植入我體內的一顆種子,經過20多年才有了萌芽的溫床,從而形成胚胎發育長大,誕生了這部長篇小說《唐人街上的女人們》。雖然我寫的不是舊金山唐人街,但作為華人棲身的重要族裔社區,無論在哪個城市的唐人街都承載著華人群體的歷史、記憶和文化傳統;并且與原鄉文化有著千絲萬縷的血緣聯系。

早些年,我看過羅曼·波蘭斯基執導的《唐人街》。影片故事與唐人街沒有直接關系,但唐人街被打造成無法律、無道德的空間。我也看到一些美國白人作家筆下的唐人街充斥著妓女、賭徒、竊賊、嫖客和鴉片鬼。這些唐人街存在的現實問題,雖然歸咎于華人自身的一些弊端與陋習,但把唐人街標記為藏污納垢的貧民窟的描寫,使生活在唐人街的華人移民備受美國白人主流社會的歧視和不公正待遇。

在這樣的背景下,華裔作家們毫不猶豫地拿起筆來。最早可追朔到林語堂1948年出版的《唐人街》,以及湯婷婷的《女勇士》和《中國佬》。若干年后,書寫唐人街就成了一個熱門話題。當然,無論有多少作家描寫唐人街,都暗含著一條不可或缺的重要線索,這條線索圖譜式地勾勒出華裔美國文學史的發展與變化的全景風貌。立足唐人街,關注社會底層聲音,特別是女人的命運,就是我寫《唐人街上的女人們》的最初想法。

我的這部長篇小說,寫了一對母女的俗世生活、人生理想和她們的精神追求。20世紀80年代,母親米魯來美國留學,是第一代住在唐人街的華人移民。她恪守中國傳統文化,努力在中國傳統文化中尋找身份認同與情感支撐,堅持在唐人街維系原有的家庭結構和社會組織方式。然而她的女兒米婭(本書主人公)從小在美國長大,并接受美國教育。雖然在母親的權威下,在家里說上海話和普通話,過著上海人的生活,也和母親一樣把異國他鄉中的唐人街視為故鄉,但她只是“身在曹營心在漢”,最終還是離開了唐人街,不愿意再回去。

米婭的人生跌宕起伏。美貌的她是醫學院學生,后來成為腫瘤醫院的外科醫生,有所追求又有能力,看似一帆風順的她,內心卻有著不可言說的凄苦。失敗的初戀及在與同事的競爭中落于下風都給她不小的打擊。她的兩任男友先后居住在她家對面窗戶里的同一間小木屋。當她第三次又戀上了對面窗戶里的男人時,卻因玩忽職守而瑯珰入獄。經過人生起落后的米婭,重新審視自我,在對面窗戶里那間既愛又恨的小木屋中開辦了私人診所。然而緊接著,新冠疫情在全球開始流行……

自從長篇歷史小說《辛亥風云》(2011年)出版后,我的小說創作停頓了十年。2020年夏,疫情宅家時,我恢復了寫作,是以中短篇小說為主。在短短三年多的時間里,我寫作和發表了41個中短篇小說,選取了其中的36篇編成兩本小說集。一本《極光號列車》,純粹在場寫作,揭示移民社會中人們心靈深處最深刻的孤獨;另一本《阿里的天空》,用回望式的嶄新視角,書寫母國和故鄉的故事。

編完兩本小說集后,從前植入體內的唐人街種子,忽然在我心里蠢蠢欲動,我便多次去了我所居住的城市——華盛頓特區的唐人街。那里的一棟公寓樓里住著我的朋友,通過她,我認識了不少住在唐人街的華人移民,他們大多數是上海人。好多次我走在唐人街上,望著色彩繽紛的友誼牌坊和牌坊中的272條彩繪龍,以及人行道上的生肖符號,都有一種他鄉中的故鄉感覺。

如今的唐人街早已不是從前的貧民窟,住在唐人街里的華人和華裔,就像我小說里的主人公米婭和她母親一樣,都是知識階層;不僅英語流利,母語更是毫不遜色。她們擁有雙重身份,如果說英語是謀生的手段,那么中文就是骨子里的情感歸屬。

完成初稿時,我們家小朋友參加的幾個國際鋼琴比賽,都得了一等獎和金獎,這讓我看到了新一代的華裔正在崛起。毫無疑問,只要你足夠優秀,總會在舞臺上占有一席位置,華裔美國人根本不會因為是“外國人”——英語不是他們的母語,而他們又出生在美國,漢語也不是他們母語——而面臨尷尬局面。

此時,我坐在書桌前,聽著窗外樹林中的鳥鳴,終于將它定稿了。盡管如此,我知道《唐人街上的女人們》肯定會有遺憾之處。好在小說本身就是一種遺憾的、不完美的,或者說是殘缺的藝術,這也許正是我下次再出發的動力。

顧艷近影,2024年12月22日攝于美國南卡查爾斯頓